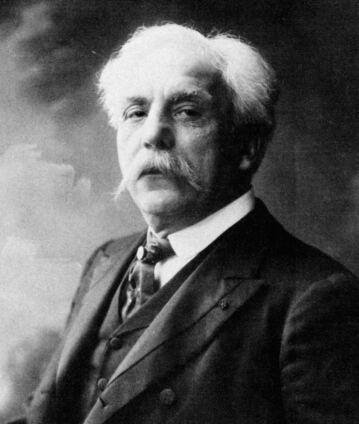

Gabriel Fauré

Compositeur

N’ayant pas étudié au Conservatoire de Paris, Gabriel Fauré faisait figure de marginal, mais il devint l’un des compositeurs les plus importants de son époque. S’il a surtout composé pour de petites formations – sa musique pour piano et ses plus de 100 mélodies firent le bonheur des salons parisien –, la musique de scène pour Pelléas et Mélisande de Maeterlinck et le Requiem comptent aujourd’hui parmi ses œuvres les plus connues.

Très doué pour la musique, Gabriel Fauré quitte son Ariège natale à l’âge de neuf ans pour se rendre à Paris et suivre une formation de musicien d’église dans un internat alors unique en son genre en France : l’École Niedermeyer, du nom de son fondateur. Il y reçoit, entre autres, les leçons de Camille Saint-Saëns, avec qui il entretiendra une amitié à vie. En 1877, après avoir occupé ses premières fonctions en province, Fauré est nommé par l’intermédiaire de Saint-Saëns maître de chapelle à la célèbre église parisienne de la Madeleine – un poste dont le prestige est inversement proportionnel au maigre salaire que touche le musicien. Il se voit donc contraint d’accompagner des chœurs et de donner des leçons de piano. Pour compliquer les choses, cet emploi de musicien d’église est un gagne-pain mal aimé et monotone : bien qu’il ait été organiste pendant 40 ans, Fauré n’a composé aucune œuvre pour orgue. En 1896, il prend en charge une classe de composition au Conservatoire de Paris où il enseigne, entre autres, à Nadia Boulanger et Maurice Ravel. Il dirigera cette institution de 1905 à 1920. Comme Beethoven et Smetana, Fauré est atteint de surdité, ce qui ne l’empêche pas de continuer à composer. Ses œuvres les plus célèbres, comme le Requiem ou son unique opéra Pénélope, créé avec grand succès en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées qui venait d’ouvrir ses portes, datent de la période où le compositeur est déjà presque sourd. Gabriel Fauré meurt à Paris en 1924, à l’âge de 79 ans, des suites d’une pneumonie.