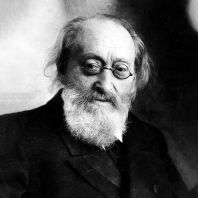

マックス・ブルッフ

作曲

マックス・ブルッフは厳格な伝統主義者であり、あらゆる音楽的革新に対して鋭い論争で応じた。生涯を通じて彼は古典・ロマン派の伝統に準じており、フランツ・リストらによる新ドイツ楽派の発展や、リヒャルト・ワーグナーやクロード・ドビュッシーの音楽を強く拒絶した。

1838年ケルンに生まれたブルッフは、母から音楽の手解きを受け、すぐに音楽の才能を示した神童であった。12歳の時点ですでに多くの作品を作曲しており、そのうちの一つ、弦楽四重奏曲で、1852年にフランクフルト・モーツァルト財団賞を受賞した。その奨学金により、ブルッフは1857年まで、当時ケルン音楽院の創設者であり市の音楽監督に任命されていたフェルディナント・ヒラーに師事した。その後ライプツィヒでメンデルスゾーン派の人々と交流したが、宮廷音楽監督ヴィンツェンツ・ラハナーの勧めでマンハイムに移り、ここでオペラ《ローレライ》などを作曲した。 ブルッフの最初の常勤職は1865年から1867年にかけてのコブレンツでの音楽監督としてのポジションであった。この時期に有名な「ヴァイオリン協奏曲第1番」も作曲されており、そのあまりの人気は後に彼を悩ませることになった。その後、ゾンダースハウゼンの宮廷楽長、ベルリンとボンでのフリーランス作曲家としての活動、リヴァプール・フィルハーモニー協会の首席指揮者を経て、1883年にブレスラウ市立管弦楽団の指揮者を引き受けた。ここでブルッフは著作権問題に精力的に取り組み、アメリカの音楽団体による「海賊行為」(1888年の書簡より)を阻止しようとした。 1891年、ブルッフはついにベルリンに戻り、ベルリン芸術アカデミーで作曲のマスタークラスを担当した。1907年には数々の栄誉と賞を受けた作曲家として、ヨーゼフ・ヨアヒムの後任として、アカデミーの副総裁に選出された。弟子には、世界的に有名なオペレッタ作曲家となるオスカー・シュトラウスやエドゥアルト・キュンネッケなどがいる。